- 旅游休闲

【古今澄城】带你走进历史文化悠久的老澄城

时间:2016-09-26 16:17:24 作者:党小刚 来源:陕西省文化传播协会 查看:490 评论:0内容摘要:老 澄 城 澄城是渭北高原上一座典型的偏僻县域。其地处关中、陕北的交界处,既具有关中的深沉,又不失陕北的粗犷。沟壑峁塬起伏交错,交通相对闭塞,这也形成了澄城人保守低调、沉稳厚重的独特生活作风。 坡陡崖峭的茨沟将澄城分为沟南和沟北...老 澄 城澄城是渭北高原上一座典型的偏僻县域。其地处关中、陕北的交界处,既具有关中的深沉,又不失陕北的粗犷。沟壑峁塬起伏交错,交通相对闭塞,这也形成了澄城人保守低调、沉稳厚重的独特生活作风。

坡陡崖峭的茨沟将澄城分为沟南和沟北两大片区。纬度的跨越、地势的高低以及环境的差异在历史的演变中,形成了南北各不相同的民风背景,沟北的淳朴大气和沟南的缜密纤巧,各具韵味和特征。

有河流的地方就有文明。西河、洛河、大浴河给予澄城不尽的内涵和摄人心魄的风采。沿着魏长城遗址一路向东直至黄河西岸,我们仿佛能感受到几千年前魏国抵抗秦军侵略的不屈和坚韧。壶梯山和社翁山遥相呼应,坐镇东西,守护着澄城的北大门。壶梯山海拔并不算高,庙宇遗迹气息盎然,文墨书香沁脾,自然景观秀美,至今仍流传着“拾薪穿露岂仙流”的曼妙。在解放战争时期,壶梯山亦是彭德怀司令决胜澄合战役的重要据地,在澄城大地上扮演着重要的红色革命担当。相较于壶梯山,社翁山则显得纯粹了许多。其为发脉之源,极富文化底蕴,地势略高,小山群聚集,登山顶望远,颇有“一览众山小”的意蕴。

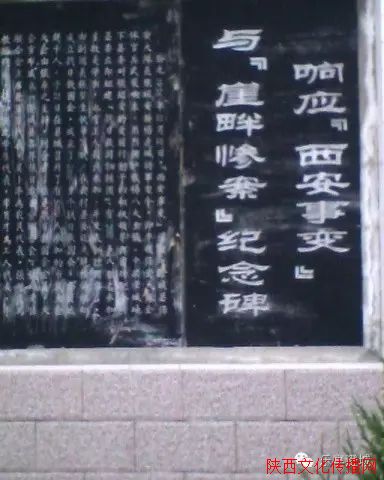

沿着社翁山向南,崖畔寨起义吹响了战斗的号角。峥嵘岁月里,面对本地反动势力与合阳叛军的突然联合进攻,以张绍安三兄弟为首的11名烈士顽强拼搏,最终仍寡不敌众,壮烈牺牲,他们的英勇彰显着惊天泣地的动人气魄。崖畔寨起义成功牵制了国民党一个师的兵力,从侧面推动了西安事变的发展。如果说崖畔寨象征着澄城革命烈士的英勇凛然,其东南方向的雷家庄则传递着运筹帷幄的潇洒之气。革命领导彭德怀与习仲勋曾于此居住,率领西北野战军驻扎数月,先后发起多场革命战役,为解放事业作出了巨大贡献。

澄城的近代革命事迹辉煌灿烂、可歌可泣,历史遗迹同样灿若星河。汩汩西河西畔,良周秦汉宫殿遗址呼之欲出,令人叹为观止。秦汉宫殿,顾名思义,为秦始皇先祖秦献公自魏国返回秦国发展实力之地。面积达80万平米,周围遗迹密集,这也为研究秦汉文化提供了重要的历史资料。黄土高坡上,茂腾腾的秦战士威武激昂,伴随着洪拳有节奏地击鼓,在武术舞蹈中庆祝着凯旋,这种洪拳鼓仪式一直延续至今,成为当地民间文化不可或缺的一部分。良周秦汉宫殿遗址衬托着附近依山傍水的村舍,由汉武帝庙衍生而来的良辅河武帝庙会至今仍沿袭着“送神、迎神”的民俗活动。每年农历三月,良辅河百姓尽情表演着丰富多彩的民间鼓乐、舞蹈、社火等,祭拜武帝神灵祈福消灾,传达着吉祥美好的心愿。

由此可见,西河西畔的秦汉宫殿、武帝庙会、洪拳鼓形成了多彩独特的文化组合载体。与之相呼应的西河东畔,晋襄公伐秦攻取新城、赵庄西岳庙会与威风锣鼓则组成了另一番文化风味载体。西岳庙会的社火表演形式多姿多彩,特点为行进时摇杆挥舞、击打表演,颇有猴年央视春晚中韩城行鼓的神韵,其中文社火肃穆庄严,武社火雄壮激越。在表演威风锣鼓时,群体将士围成一圈,鼓点多变,击技讲究,独有的七段锣鼓表演层次递进,意蕴由浅入深,将古代战争金戈铁马的壮阔声势与关中汉子的淳朴率直表现得淋漓尽致。

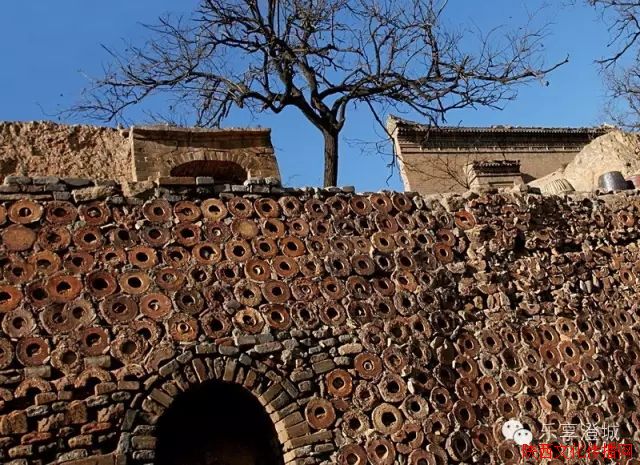

说罢西岳庙会,尧头镇的东岳庙会同样精彩纷呈,其看点有三:一为赛神马,绑有红绸大花的百余匹马围着大殿绕圈奔驰,格外神气;二是庙会上各班社的对台大戏,亮“绝活”激烈竞争;三为宝棚内宝官押宝,“输赢”“笑恼”无常。与此同时,“三月二十八,尧头跑神马,下了濛濛雨,遗了大亲家”的动人传说给东岳庙会营造了一种“为真爱私奔”的浪漫氛围。在尧头,比东岳庙会更有话题主导性的则是被称为我国陶瓷艺术瑰宝的尧头窑了。它明显区别于轻薄的汝窑、官窑等五大名窑,以典雅朴实和遒劲雄浑的风格,强烈反映出渭北高原上的历史生活原貌和时代气息。以民间需求为导向,直白地表达着最底层群众的情感寄托。浓厚的黑釉,传神的花纹,动人的历史故事,栩栩如生的花鸟走兽跃然瓷身。古往今来,多少百姓家庭都以使用、摆放、收藏尧头窑瓷器为荣,这深刻地凸显出尧头窑作为我国北方黄河流域最具代表性的民窑品种。

西河顺流而下,穿越大半个县域,一路冲刷出的文明星光熠熠生辉。五一水库为澄城最早的水库,位于县西河上游,先后经过三次改修,八十年代后为县城居民生活水源。与五一水库隔河相望的,便是瑞云升腾、晨雾缭绕的瑞云观了。古观坐北朝南,衬托着尚书故里的“遮路遗址”灵气。在几千年的历史长河中,一代尚书潘友直是本乡本土澄城人中地位最高、官职最显、德行最好的一位官员。至今,走在遮路,仍能感受到潘尚书解甲归田、怡然自得的生活作风。

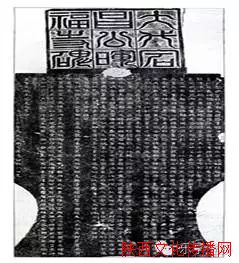

沿瑞云观向东数里,坐落于北寺村的晖福寺遗址虽已成为民宅,但晖福碑的魏书魅力丝毫未曾衰减。作为中国名碑之一的晖福碑,造型颇为独特,额下有圆洞穿过,下部却呈束腰型,显得苗条而又别致动人。其碑身书法整篇宏整遒丽,下笔锋芒内敛,线条凝练,结体气势豪放,被康有为评为“妙上品”。当地村民油灰涂之,禁止拓片,因此导致拓本稀少,从这点可以看出百姓对晖福碑的敬仰和喜爱。

在西河河畔,还坐落着“十亩鉴塘影濯濯,千眼冒泉水汩汩”的千眼泉风景区,芦苇飘动,鱼塘波光粼粼,清泉涌出,颇有洽川美景之韵。而在西河与金沙谷交汇处则有一泉眼,据传一代高僧佛图澄曾在此以西河水洗肠,除尽世间尘埃。澄公作为以神通慑服帝王的117岁高僧,似乎足以推断出西河水“延年益寿”的功效。经过金沙谷上的小桥,西河岸边小路向南,四栋窑洞大小一般的普济寺坐北向南,院内金代大铁钟曾是县城人民防空报警、打点报时的标志。“窗棂纳万山,栏槛俯群木”可以反映出寺庙过去的兴盛之状。

河流、文明、风景和遗址从来就密不可分。在白水与澄城交界的孔走河东岸,王官城遗址是一处从新石器时代延续到战国时期的复合遗迹,其位于居安村西约600米处,曾经为秦国王侯封地。彼时,立志称霸的秦穆公广纳百里奚、蹇叔等贤才,率兵讨伐晋国,渡黄河,尽焚渡船,誓死克敌,“倒打”智取王官城。迄今,王官城与居安城东的古墓群遗址遥相呼应,仿佛诉说着一段刀光剑影的沉重历史。如果说兵荒马乱的夺城血雨过于残暴,那么吉安城边的壶阳书院徐卓村庄则传达着浓浓的书香气质。吉安城位于居安王官城遗址的东北部,而壶阳书院坐落于吉安西城,其由成氏三兄弟于清代创建,以举办义学为初衷,十里八乡文风蔚起,徐卓村也不例外,它由传生贵白手起家,“耕读世家才子村”的美名流传至今。

沿孔走河下游顺着包西铁路一路向南,雷家河村以其姓氏、地形而得名,樊哙山、樊哙墓、樊哙庙一应俱全,登樊哙山举目四望,山围水绕,风光醉人,实乃西汉开国重臣樊哙将军休憩之佳境。距离樊哙山不远,洛河岸边,一座座形态各异的黄土院落依山而建,呈现出一派古朴祥和的态势,这就是迷人的李家沟水莲古村,其建筑为典型的黄土高原民居,村史久远,具有旱塬低山区的全部地貌特征。水莲古村的最美之处在于洛河、史家河、麻子沟河、井水渠河、苇子沟河、田家河六大河流环绕“南山”,西延铁路与西神铁路盘踞,形成“一山六水三线”的“九龙戏珠”人间奇观。由此可见,水莲古村实乃渭北黄土高原深处名副其实的“江南水乡”。

水莲古村堪称西社的瑰宝,同样令西社人引以为傲的还有那历经数百年横亘在阴泉河的永庆桥。嘉庆年间,一位叫李文彦的长者力排众议,出资为村民建桥。在修建桥的过程中还遭遇地震,导致河水上涨,李老汉躺在桥上誓与桥共存亡。历经三载,永庆桥终于建成。时至今日,虽阴泉河已几乎干涸,“普美利于无穷也”,永庆桥依然陪伴着周围的一草一木,沉淀着经久的岁月。

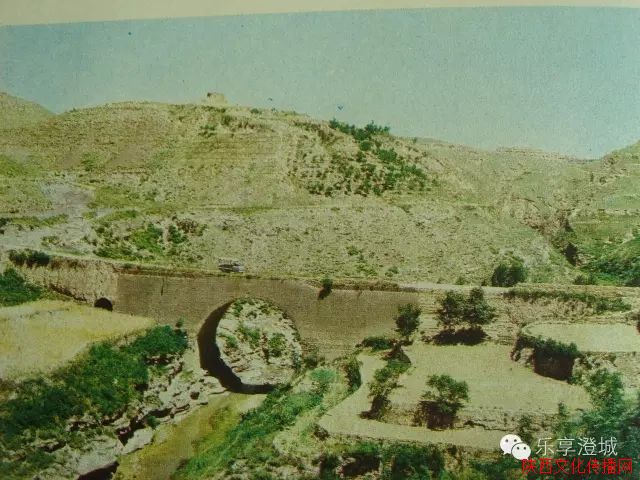

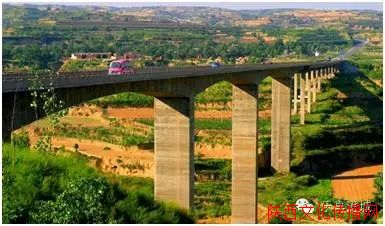

如果将永庆桥比作一壶醇香的老酒,那同样建于古代跨于洛河云灵峡上的三眼桥则为澄城桥梁的红色象征,其因陕西陆军驻澄重建三孔石拱桥而得名,在新中国即将成立之际,还上演了1600人重修渡桥帮助解放军西渡的盛大场面。永庆桥和三眼桥代表着古朴和内涵,西河大桥和茨沟大桥则传递着宏伟和科技。一北一南,一长一深,高峻雄伟,气势恢宏,极大缩短了人们的出行距离。“一桥飞架南北,天堑变通途”,这用在西河与茨沟大桥上毫不夸张。在未来相当长的岁月里,它们都是澄城人民津津乐道的引发交通巨变的桥梁“双子星”。

洛河是澄城的母亲河,孕育了数不胜数的文明和文化。气势雄伟的龙首坝便横断在洛河之上,千百年来,缔造着“龙首”“龙眼”“龙潭”的秀美景点和神奇传说。无论是因为恐龙化石的发现,还是因为形状恰如龙头,碧眼潭水如龙眼,抑或是巨龙搭桥,挽救刘秀摆脱王莽追兵,助其平安渡河的典故,都无法抹开龙首坝与巨龙传说有着千丝万缕的牵连。

老澄城的厚重不仅体现在山、河、坝、桥上,其民俗呈现出的精彩内涵丝毫不亚于自然的旖旎。除了前面提到的洪拳鼓、威风锣鼓,安里的“八仙板”秧歌是一种当地特色的农村传统活动,它的表现形式为数十名青年手持“八仙板”,伴随锣鼓秧歌,一张一合,有节奏的律动,是神庙文化中祝灵、拜佛的一种跳神形式。相较于县西的“八仙板”秧歌,县城东边的柳池芯子则因人文内涵奇特,活动理念正能量而别具风格。它最早由清官王宠从外地传入,其芯子人头、动物造型丰富,高空飘来舞去,很好地锻炼了芯童的胆量和意志。最奇特地方在于文官耍芯子斗智斗勇,文对文、武对武,将空中艺术发挥到了极致。

要说高空惊险程度之最,首推雷庄民间杂技——“扶老杆”,它以锣鼓为背景,伴随各种传统民间社火,身着表演服的年轻后生爬上杆顶,“倒挂真假脚面”“列单扎”……各种惊险动作层出不穷,引得众人欢呼呐喊声不断。当地至今流传着“庄稼户,有冷娃,老杆上面耍马褂,脚面倒挂头朝下”的扶老杆民谣。

社火文化贯穿于整个澄城区域,县北如此,县西县东如此,坐落于澄城东南片区的北棘茨社火得益于其解放前寺庙众多,闹社火习俗隆重。其特点是大锣小鼓伴随着唱秧歌,场面热闹非凡,北棘茨社火曾经还一举夺得渭南地区锣鼓大赛一等奖。不同于其它锣鼓的喧嚣,寺前镇西观“混元鼓”却是以其音乐感突出,鼓乐感染力强取胜。五个鼓乐乐段各成体系又融会贯通,“混元一气震乾坤”,西观锣鼓以其独特的浑厚和动听令人如痴如醉。

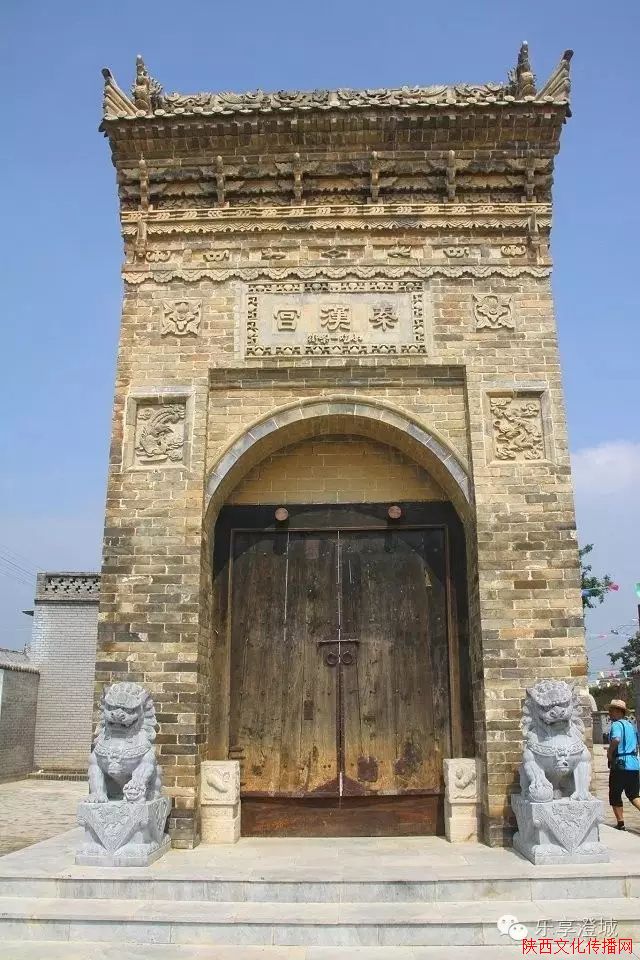

寺前西观村不仅有动人的“混元鼓”习俗,还坐落着被视为“山环水绕、藏风聚气”的古城堡遗址,城楼建筑如皇城一般壮观,明万历进士、佥都御史韩一良的故居便坐落在城内东隅。韩一良是澄城县在古代大名鼎鼎的人物,其一生为人正直、刚正不阿,是名副其实的反腐倡廉急先锋。与韩一良同样正直的古代官员,还有出生于良周村的魏徵后裔魏谟,遇事直言、无所避讳,颇有澄城老哥敦厚、朴实的作风。与韩一良、魏谟并称澄城“清官三剑客”的还包括清朝监察御史姚堃,他为业善前城人,书画造诣颇高,面对升官拔任的诱惑,一口回绝贪官和珅邀写寿联的托请,彰显了“姚大架子”的风范。可以说,韩一良、魏谟、姚堃是澄城古代清官的代表,他们清廉、刚正的作风至今仍为澄城百姓津津乐道,交口称赞。

佥都御史韩一良不仅为官彪炳千秋,也将故乡的美食发扬光大。他在京城做官时,对寺前辣子烹豆腐念念不忘,遂将配方带进京城,崇祯皇帝品尝后龙颜大悦,使其成为明代一道宫廷菜。寺前辣子烹豆腐至今已五百余年,每逢红白喜事,便成为沟南地区必不可少的待客佳肴。而在沟北的红白喜事中,麦子泡则成为了主角。不论是婚丧嫁娶、祝寿满月、竣工庆典中,麦子泡均为款待贵客来宾的上等大餐。澄城麦子泡起源于唐太宗李世民良周行宫之膳,味美可口而又经济实惠,祖祖辈辈传承千年,今时今日仍是澄城地区别具风格的地方风味大餐。

在澄城众多美食里,最有名的莫过于被称为“东府一绝”的水盆羊肉。这道民俗美食融合了中国传统的羊肉烹调技艺,将羊肉、干饼、汤汁搭配到了极致,呈现出汤鲜肉烂、鲜美可口、清香四溢的特点。澄城水盆羊肉来历于大唐客商“牛羊羹”的延伸,抑或是宋太祖赵匡胤闯荡落魄时食用水盆羊肉后又将它发扬光大,足以见其历史悠久和源远流长。水盆羊肉多配以月牙烧饼及蒜辣子同吃,透着一股西北汉子粗犷豪放的饮食风格,令人们百食不厌、回味无穷。

从澄城丰富的饮食文化里,可以看出澄城人对生活的热爱以及对艺术品匠心独运的追求。而这一点也充分地体现在饱含智慧和探索精神的民间传统技艺中。安里刘卓村手工挂面始于明末清初,至今已有400多年的历史,仍然保留着古老的手工技艺,以可口、细腻的口感受到男女老少的喜爱。香气喷喷的手工挂面吃起来爽口嫩滑,当然少不了清醇的米醋予以调味。寺前米醋便是流传于澄城县诸多乡村的特色调味品,其口味纯正、香气浓郁,被群众称为“老字号米醋”。寺前民间工艺氛围极其浓厚,手绘门帘堪称技艺典范。它是以一种用传统水墨直接画在特制粗布上的一种民间形式,绘画内容多以神话传说、历史典故、民俗风情等为主。这种手绘技艺线条隽秀、风格清新,有着强烈的乡土生活气息,以情与美的结合表现劳动人民对美好生活的向往。

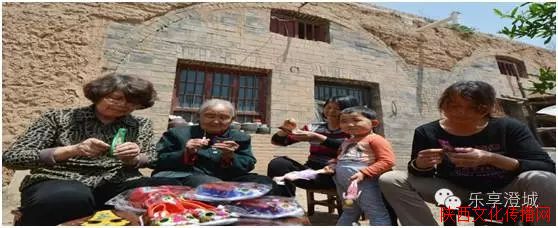

澄城刺绣、剪纸和面花不仅融合了北方的粗犷和大气又不失南方的细腻传神,传达着丰富的民间生活气息。而皮影艺术虽不如华州皮影那般名声大噪,却以戏剧人物为主,手法风格既古朴又创新,饱含着自身独有的审美情趣。

在这些伟大的艺术类别中,老澄城最拿得出手的便是被称为“鬼斧神工”的拴马桩了。据考证,澄城拴马桩兴起于宋元,没落于民国,它既是人们对美的形式的自由创造,象征着财富和兴旺,被赋予了辟邪镇宅的意义。数以万计的拴马桩规整、磅礴、矩阵感极强,相貌、神态各不相同又都生动传神,是名副其实的奔腾在关中平原的“地上兵马俑”。

老澄城从来都不缺乏民间手工技艺的能兵巧匠,有技艺精湛、钟情农村故土情怀创作的木雕“常青树”刘庆才,有“30年窑场颠簸路”的尧头窑传承人周铁怀,有采用定刀推皮、作品拙巧淳厚的皮影雕刻大师魏向前,有针工细腻、技艺高超的刺绣传承人刘秀花……不仅如此如此,澄城优秀的文学艺术家亦不胜枚举,“双钩大王”书法家党仙洲,铮铮傲骨的“文学异类”老村,“当代画马第一人”韦江凡,“民间生活点滴记录者”贾生华……

澄城是古老而又充满内涵的,沧桑的黄土高原映衬着深厚的人文魅力。老澄城的地域版图如同一幅裹着头巾的劳动者头像,每一处构造都散发着各方村镇的耀眼光芒。西河如同汗水沿着额头纵横流淌而下,滋润着荒凉、紧实的土地。魏长城遗址如一条羊肚子手巾包扎装饰着黝黑的额头,社翁山和壶梯山点缀呈犄角之势,灵动而又生气。更有乐楼、精进寺塔扼守咽喉。我常常在想,这远眺东方、厚积薄发、潜力无穷的头像地域版图不就是勤劳质朴的“澄城老哥”的写照吗?

- 本类更新

-

9-13兴平田园菊花节开幕式篝火晚会

-

6-28豫见:南太行山

-

5-30“大陕西愣娃”徒步走黄河

-

5-10陕西这19个村、镇获得国家住建部颁布的第四批“最美宜居示范村镇”

-

4-18中国真正的中心点,原来在这座小县城

-

3-15中国历史名城——韩城!

-

1-17陕西省林业厅组织召开黑河国家森林公园总体规划评审会

-

1-2元旦去哪儿玩?陕西这10个免费、人少的景点,逛美3天小长假!

-

12-14历史印记《尧头窑》

-

11-20大名鼎鼎的渭南八景,你知道几景?

-

- 本类推荐

-

9-13兴平田园菊花节开幕式篝火晚会

-

6-28豫见:南太行山

-

5-30“大陕西愣娃”徒步走黄河

-

5-10陕西这19个村、镇获得国家住建部颁布的第四批“最美宜居示范村镇”

-

4-18中国真正的中心点,原来在这座小县城

-

3-15中国历史名城——韩城!

-

1-17陕西省林业厅组织召开黑河国家森林公园总体规划评审会

-

1-2元旦去哪儿玩?陕西这10个免费、人少的景点,逛美3天小长假!

-

12-14历史印记《尧头窑》

-

11-20大名鼎鼎的渭南八景,你知道几景?

-

- 本类排行

-

1-17陕西省林业厅组织召开黑河国家森林公园总体规划评审会

-

8-31西岐风情生态园总体规划

-

6-28豫见:南太行山

-

5-30“大陕西愣娃”徒步走黄河

-

5-10陕西这19个村、镇获得国家住建部颁布的第四批“最美宜居示范村镇”

-

9-26【古今澄城】带你走进历史文化悠久的老澄城

-

9-13兴平田园菊花节开幕式篝火晚会

-

9-252016百佳田园生活小镇榜

-

3-15中国历史名城——韩城!

-

12-14历史印记《尧头窑》

-